Vom Pferd zum Reitpferd

Von Stefan Stammer

Das Ziel jedes Reiters ist es, sein Pferd ein Pferdeleben lang gesund zu halten. Dafür investieren wir alle sehr viel: Zeit, Mühen, Emotionen und letztendlich auch viel Geld. Doch was sind die tatsächlich wichtigen Elemente der Gesunderhaltung? Aus funktionaler Sicht ist die Idee der Ausbildung folgende: dem Pferd neue Bewegungsmuster zu vermitteln, so dass es sich mit dem Reiter im Sattel neu ausbalancieren kann.

Das Reitpferd braucht einen Bewegungsablauf, bei dem es ein aktiv-muskuläres Federungssystem entwickelt. Dieses System wirkt, je nach Ausprägung, zum einen leistungssteigernd, zum anderen als Stoßdämpfer, mit dem die Bewegungsenergie gegen die Schwerkraft abgefedert wird, zur Gesunderhaltung des Pferdes. Je höher die Leistung, desto höher die Federung – eigentlich genial!

Ausbildung bedeutet die Organisation eines federnden Stoßdämpfersystems im Pferd.

Balance durch aktive Funktionsketten

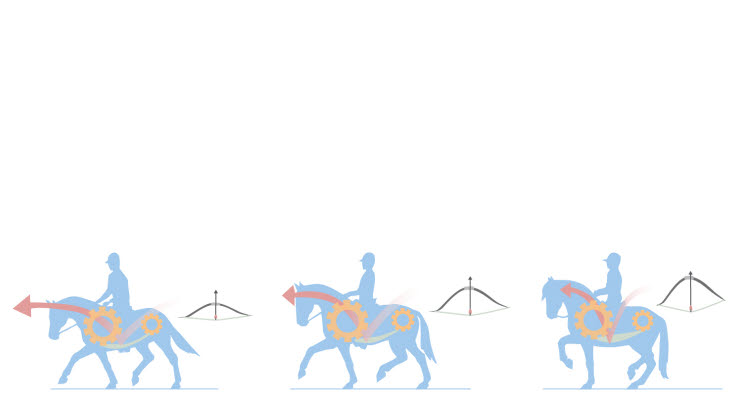

Die Kräfte innerhalb des Pferdes, die durch seine Bewegung entstehen, sind immens: Im Trab beispielsweise entstehen im Schultergürtel des Pferdes Hebel- und Beschleunigungskräfte von weit über 20.000 Newtonmeter, was einem Gewicht von zwei Tonnen entspricht. Nur die sinnvolle Nutzung aller zur Verfügung stehenden Strukturen des Pferdes kann diese Kräfte kontrollieren und verarbeiten. Dabei spielt die Elastizität des Bindegewebes eine ebenso große Rolle wie die koordinierte Kraftfähigkeit der muskulären Funktionsketten, die das gesamte Pferd miteinander verbinden (Abb. 1).

„Das Pferd trägt sich über die Hinterhand“ oder „Das Pferd läuft auf der Vorhand“: Formulierungen wie diese hören wir immer wieder in den Reithallen, teilweise auch im Unterricht. Auch wenn sie prinzipiell nicht falsch sind, so wird damit die Bewegung des Pferdes verkürzt und missverständlich dargestellt. Vor allem die Rolle der Vorhand bzw. des vorderen Bewegungszentrums in seiner korrekten Funktion wird dabei immer noch unterschätzt.

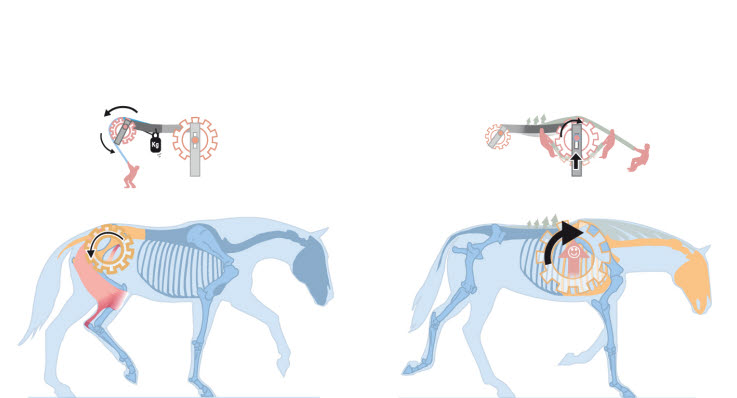

Über den angehobenen Brustkorb – samt Schultern und Widerrist – stabilisiert das Pferd seinen Rumpf gegen die Schwerkraft. Dazu muss die Muskulatur der Hinterhand ebenso trainiert werden wie der Schultergürtel des Pferdes. Durch das synchronisierte gegenläufige Aufspannen von Brustkorb und Becken über den Beinen kommt es in Balance (Abb. 2).

Abb. 1: Das Pferd organisiert seine Balance zusammen mit dem Reiter neu – über das sinnvolle Zusammenspiel muskulärer Funktionsketten.

Abb. 2: Unabhängig von der Kopf-Hals-Achse müssen sich Brustkorb und Becken zwischen den Gliedmaßen gegenläufig aufspannen.

Leider gibt es auch Ausweich- und Kompensationsmechanismen, die das Pferd durch nicht korrekte oder mangelhafte Ausbildung entwickeln kann, um sich zu stabilisieren und auszubalancieren: die pure Verspannung des Schenkelgängers oder das ausschließlich passive Federn in die Sehnen und Gelenke, wie wir es bei vorhandlastigen Pferden sehen. Diese Pferde bringen auch Leistungen, bis in den hohen Sport. Schenkelgänger können extreme Bewegungsabläufe zeigen, passiv stabilisierte Pferde mit abgesenktem Brustkorb können den Reiter tragen. In beiden Fällen sind die Pferde jedoch einem hohen Risiko von chronischen Überlastungen ausgesetzt.

Über den Rücken arbeiten

Das Pferd über den Rücken zu arbeiten, ist der einzige Weg zu einer aktiven Balance. Die Skala der Ausbildung gibt die Schritte vor: Takt, Losgelassenheit, Anlehnung, Schwung, Geraderichtung und Versammlung. Aus biomechanischer Sicht braucht das Pferd ein Ausbildungs- und Trainingsprogramm, über das es Kraft und Koordination entwickelt. Die halbe Parade ist dafür das wichtigste technische Element, die Ausrichtung der Vorhand auf die Hinterhand sowie die behutsame Entwicklung der gebogenen Linie mit dem Fokus auf die diagonale Hilfengebung. Das Pferd tritt an den äußeren Zügel und nimmt den inneren Schenkel an. Die korrekte Vorwärtstendenz und Dehnungsbereitschaft im Trab sollte sich so anfühlen, als ob dich dein Pferd in seiner Bewegung in der Sattellage nach vorne oben mitnimmt oder als ob du mit deinem Gesäß einen großen Ball nach vorne oben prellen wolltest. Aus diesem „Nach-oben-Federn“ der Sattellage ergibt sich die Freiheit der Oberlinie, damit die Hinterhand des Pferdes weiter unter den Schwerpunkt treten und ihre Aufgabe in der neu definierten Balance erfüllen kann.

Fakt ist: Hinter jeder Verspannung, hinter jedem Widerstand deines Pferdes steckt eine Schwäche. Die nachhaltige Lösung ist nicht das „Bearbeiten“ der Verspannung selbst, sondern die aktive Stärkung der Schwachstellen. Probleme auf der gebogenen Linie zum Beispiel sind nicht ein Problem von mangelnder Beweglichkeit oder Schiefe, sondern haben ihren Ursprung in den allermeisten Fällen in der mangelhaften Stabilität des Pferdes im Schultergürtel.

In der Ausbildung gibt es kein Schema F für jedes Pferd. Jedes Pferd braucht seine Zeit und ein individuelles Trainingsprogramm. Unsere erste Aufgabe ist es, die Natur unseres Pferdes zu erkennen. Dazu zählen seine Rasse, sein Alter und sein Ausbildungsstand, sein Leistungswille, seine physische wie psychische Belastungsfähigkeit und Elastizität. All dies muss in den Haltungs- und Trainingsplan einfließen.

In einem aber sind alle Pferde gleich: Jedes Pferd trägt eine positive Spannung in sich. Sie äußert sich durch Bewegungsfreude und Harmonie. Die Bewegungsfreude aufzunehmen, sie nicht zu stören, sondern zu erhalten, ist eine wichtige Schlüsseleigenschaft des Reitens.

„Probleme auf der gebogenen Linie sind nicht ein Problem von mangelnder Beweglichkeit oder Schiefe, sondern haben ihren Ursprung in den allermeisten Fällen in der mangelhaften Stabilität des Pferdes im Schultergürtel.“

Expertentipp: Körpersprache verstehen

Was ist der größte Fehler, den ich als Reiter machen kann, bzw. wie kann ich ihn vermeiden?

Stefan Stammer: „Pferde sind uns Menschen meiner Erfahrung nach in einer Eigenschaft meilenweit überlegen: Das ist ihre Bewegungswahrnehmung. Pferde spüren die Qualität bzw. die potenziell schädigenden Elemente einer Bewegung lange vor uns Reitern. Der größte Fehler, den der Reiter machen kann, ist es, die Signale, die sein Pferd diesbezüglich aussendet, zu ignorieren oder falsch einzuordnen. Hierzu muss der Reiter vor allem seinen Blick und sein Gefühl schulen. Dazu ist es hilfreich, die Grundprinzipien der Biomechanik des Pferdes in der Bewegung verstehen zu lernen und in neuen Bildern zu denken.“

Isländer, Hannoveraner, Vollblut & Co.: Wie viel positive Spannung braucht dein Pferd?

Welche Rasse hat dein Pferd, und was soll es leisten? Zur Gesunderhaltung braucht jedes Pferd die „richtige Dosis“ an Körperspannung. Diese ergibt sich aus dem Verhältnis von Exterieur, Ausbildungsniveau, Muskelfunktion sowie Belastungsform deines Pferdes.

Ein „Robustpferd“ mit straffem Bindegewebe, das vier- oder fünfmal pro Woche geradeaus im Gelände geritten wird, braucht eher weniger zusätzliche dressurmäßige Unterstützung. Die Dressurarbeit kann Abwechslung bringen und Spaß machen – zur Gesunderhaltung jedoch braucht es nicht zwingend fortgeschrittene Dressurlektionen. Hier ist weniger oft mehr.

Ein junges „High-End-Sportpferd“ hingegen, hoch im Schwerpunkt und hochbeweglich, stellt gänzlich andere Anforderungen. Hier ist eine langjährige, stabilisierende Ausbildung, womöglich unterstützt durch eine medizinische Trainingstherapie, unumgänglich. Sämtliche „Pferdetypen“ zwischen den beiden genannten sollten entsprechend ihres Körperbaus und ihrer Verwendung beurteilt werden. Das Ziel ist stets ein individuelles Programm zur Haltung und Fütterung sowie zu Ausbildungs- und Trainingsschwerpunkten.

Das Niveau der positiven Spannung entwickelt sich aus dem Verlauf der Ausbildung und sollte an Typus, Alter, Disziplin und Ausbildungsstand von Pferd und Reiter angepasst sein.

Der Weg zum Ziel: halbe Parade und gebogene Linie

Große Linien und Bahnfiguren

Sobald Dein Pferd korrekt an den Hilfen steht, ist es wichtig, das Training der Grundgangarten für das Pferd abwechslungsreich und interessant zu halten. Unterschätzt wird dabei häufig die Wirkung von korrekt gerittenen großen gebogenen Linien und Bahnfiguren - zur Festigung und zum Verfeinern des Verständnisses des Pferdes für die Hilfengebung ebenso wie für das Auslösen sinnvoller Balancereaktionen. Dabei ist es wichtig, dem Pferd zuzugestehen, dass es tatsächlich noch nicht vollständig korrekt gestellt und gebogen sein kann. Es soll lernen, mit der Hilfe seines Reiters sich selbst, auch mit kleineren Ausweichreaktionen, auf die gebogene Linie einzustellen.

Die halbe Parade

Die halbe Parade definiert Richtung und Dosis, mit der die Bewegungsenergie in die muskulären Strukturen der Funktionsketten geleitet wird. Die vorwärtstreibende Hilfe bewirkt ein verstärktes Aufspannen der Bewegungszentren der Vor- und Hinterhand. Die annehmenden Hilfen leiten die Bewegungsenergie in die Muskulatur.

Passe deine halbe Parade an deine Fähigkeiten an. Dein Pferd muss nicht immer am Punkt parieren. Es muss nicht sofort und unmittelbar reagieren, wenn dein Timing noch nicht perfekt ist. Versuche im Training die Technik und Dosis deiner halben Paraden zu spüren. Wo und wie kommt sie im Pferd an? Spürst du eine Wirkung auf den Spannungsbogen? Hebt dich dein Pferd als Reaktion auf deine treibende Hilfe zusammen mit deinem Sattel nach vorne oben an? Spürst du die Wirkung deiner annehmenden Hilfe als eine positive Energie in den Beinen deines Pferdes? Macht euch die halbe Parade größer und schöner? Wenn ja, super, du bist auf dem richtigen Weg. Wenn nein, nicht schlimm, einfach weiter üben.

Nicht die formelle Ausführung des Übergangs, sondern die Art und Weise, wie die Energie der Vorwärtsbewegung innerhalb des Pferdes aufgenommen wird, entscheidet über seine Wirksamkeit im Training. Stimuliert er aktiv die Muskelketten oder trifft er die passiven Belastungszonen? So wird der Übergang entweder zum wertvollen Impuls – oder langfristig zu einem gesundheitlichen Problem.

Oben: Die langen Muskeln der Hinterhand und die Bauchmuskeln unterstützen die Drehung des Beckens hinten, wenn sich die Wirbelsäule nach oben frei bewegen kann. Unten: Nur durch das Anheben des Brustkorbes können die Muskeln der Oberlinie ihre Funktion erfüllen. Die halbe Parade schließt das Pferd von hinten nach vorn und verbessert sein Gleichgewicht.

Die korrekte gebogene Linie

Eine wichtige Methode zur Gymnastizierung des Pferdes ist die gebogene Linie. Denke beim Reiten nicht an „Biegen“, wenn du die gebogene Linie erarbeiten möchtest. Zielführender ist die Vorstellung oder das Bild, wie das Pferd seine aktive Balance auf der gebogenen Linie finden kann. Dabei ist es wichtig, dem Pferd zuzugestehen, dass es tatsächlich noch nicht vollständig korrekt gestellt und gebogen sein kann, sondern es lernt, mit der Hilfe seines Reiters sich selbst, auch mit kleineren Ausweichreaktionen, auf die gebogene Linie einzustellen.

Reaktionen des Pferdes wie Festmachen im Hals oder in der Rippe, Ausweichen über die Schulter oder das Verwerfen im Genick sind normale Reaktionen des Pferdes auf eine mangelnde Athletik. Zu Beginn braucht das Pferd den Hals als Balancierstange. Deshalb wird es dazu neigen, diesen nach außen zum äußeren Schultergürtel hinzuführen. Du solltest das zulassen und über das Erhalten der Vorwärtstendenz und den Beginn der diagonalen Hilfengebung dem Pferd die Idee geben, sich über die drehende Aufrichtung des Brustkorbes zum äußeren Schultergürtel hin zu orientieren. Dadurch wird gleichzeitig das Becken ebenfalls in Richtung der Drehung entlastet und das innere Hinterbein kann die aktive Balance unterstützen.

Damit beginnt das Pferd sich diagonal besser zu stabilisieren. Es kann die gebogene Linie über den Rücken besser ausbalancieren und sich selbstständig unter Führung des Reiters auf die gebogene Linie einstellen. Das Festhalten des Pferdes sowie die Tendenz zum fehlerhaften Einsatz des inneren Zügels wird vermieden, das Pferd kann seine Muskulatur zwanglos entwickeln und wird sich trainingsphysiologisch durch die gebogene Linie kräftigen.

Biegen = Verbiegen?

Die Formulierung „das Pferd biegt sich um den inneren Schenkel“ kann den unerfahrenen Reiter leicht dazu verleiten, sie allzu wörtlich zu nehmen. Dieses weit verbreitete Bild führt in der Regel dazu, am inneren Zügel zu ziehen und das Pferd mit dem inneren Sporn in der Mitte zu fixieren sowie mit dem äußeren Sporn die Hinterhand nach innen zu drücken. Dies führt unweigerlich zu Verspannungen und Überbelastungen, zum Beispiel des Genicks, der Halsbasis und der Vorderbeine.

Die korrekt gerittene gebogene Linie stellt hohe Anforderungen an Kraft und Koordination des Pferdes. Auf keinen Fall darf sie zu früh, zu häufig und schon in korrekter Ausführung gefordert werden.

Training für jeden Pferdetyp

Jedes Pferd braucht seinen eigenen Lern-und Trainingsrhythmus. Und jedes Pferd braucht seine Zeit. Dennoch gibt es allgemeingültige Regeln, an denen du dich, angepasst an den Typus deines Pferdes, orientieren kannst.

Pferde mit straffem Bindegewebe

- Rhythmus und Gleichmaß

- Lange Reprisen mit gutem Atemrhythmus

- Lektionen rhythmisch und über viele Wiederholungen langsam entwickeln

Pferde mit weichem Bindegewebe

- Kurze, intensive und exakte Reize mit ausreichenden Erholungsphasen

- Keine echte Ermüdung

- Lektionen in hoher Bewegungsqualität ohne Ausweich- und Kompensationsbewegungen

Schnelle Lerner

- Rhythmuswechsel

- Viel Abwechslung, viele unterschiedliche Aufgaben

- Immer neue Reize und Ideen

- 2—3 Lerneinheiten pro Woche

- 4—5 Bewegungseinheiten pro Woche

Langsame Lerner

- Gleichmaß im Rhythmus

- Viele Wiederholungen

- 4—5 Lerneinheiten pro Woche

- 2—3 Bewegungseinheiten pro Woche

Welches Pferd passt zu dir?

Spring- oder Dressurpferd, Freizeitpartner oder Spitzensportler? Hier findest du Tipps und Anregungen zur Auswahl des passenden Pferdes.

Freizeitreiten

Wer überwiegend Ausreiten oder Bodenarbeit machen möchte, braucht keinen „Spitzensportler“. Dein Ziel ist, dass das Reiten spielerisch, technisch einfach und ohne großen Korrekturaufwand entwickelt werden. Hier eignen sich z.B. Robustpferderassen mit einem ruhigen Interieur. In der dressurmäßigen Ausbildung sind Abweichungen vom Ideal nicht nur erlaubt, sondern oftmals erforderlich, um den Pferden einen belastungsfreien Bewegungsablauf zu ermöglichen. Aber: Gerade im freizeitorientierten Reiten kommt der Auswahl des Pferdes in puncto Stabilität eine wichtige Rolle zu. Das Pferd sollte auch ohne spezifisches und aufwändiges Training in der Lage sein, seinen Körper gegen die Schwerkraft abzufedern.

Amateursport

Die Anforderungen an das Pferd sollten mit einem mittleren Trainingsaufwand in guter Grundqualität erreicht werden können. Leistungssteigerungen sind nur sinnvoll, wenn sie in kleinen Schritten in Ruhe erarbeitet werden. Wichtig: Der Reiter sollte seine eigenen technischen Fähigkeiten richtig einschätzen lernen und die geforderten Lern- und Ausbildungsschritte seines Pferdes entsprechend anpassen.

Springen

Beim Springen ist es wichtig, dass ein Pferd gerne und technisch sicher springt und auch mal einen Fehler verzeiht. Pferde, die hoch springen und besonders vorsichtig sind, sind verletzungsanfälliger, da die Belastungen in der Landung ungleich höher werden und nicht immer kompensiert werden können.

Dressur

Ein gutes Dressurpferd muss nicht die Sterne vom Himmel treten. Solide Grundgangarten, ein solides Fundament und eine gute Grundausbildung sind wichtige Voraussetzungen, dass ein Amateur ein Pferd selbstständig arbeiten und weiterentwickeln kann. Das Pferd sollte nicht zu sensibel sein. Ein wichtiges Auswahlkriterium ist das Interieur: Mit einem Pferd, das dem Reiter auch mal einen Fehler verzeiht, besteht die Aussicht auf lange und glückliche Beziehung und nicht zuletzt auch auf den sportlichen Erfolg.

Spitzensport

In allen Disziplinen müssen die Bewegungsabläufe der Grundanforderungen wie Takt, Losgelassenheit, Anlehnung, Dehnungsbereitschaft, Durchlässigkeit und das Annehmen einer halben Parade in ausgezeichneter Qualität jederzeit abrufbar sein. Nur daraus können die Pferde aus den spezifischen Trainingsimpulsen die gewünschten Anpassungsreaktionen innerhalb der Koordination, der Entwicklung von Kraft und der Anpassung des Bindegewebes erzielen. Speziell die hohe Dehnfähigkeit und Elastizität innerhalb des Bindegewebes der Spitzenpferde macht diese Grundelemente des effektiven Trainings ebenfalls zu den Grundelementen ihrer Gesunderhaltung.

Checkliste

„Schenke deinem Pferd Bewegungsfreude“

- Das passende Pferd auswählen. Was möchtest du mit deinem Pferd am liebsten machen? Was bereitet dir Freude, wie weit fortgeschritten bist du als Reiter? Stefan Stammer: „Ein hoch im Blut stehendes Dressurpferd ist vielleicht nicht das ideale Ausreitpferd und braucht ein anderes Training als ein Isländer oder Norweger. Ein Kaltblut wiederum ist nicht dazu gemacht, ein Westernreitpferd zu werden.“

- Die Natur des Pferdes erkennen. Rasse, Alter, Ausbildungsstand, Leistungswille, physische wie psychische Belastungsfähigkeit und Elastizität geben vor, wie die zentralen Funktionsketten im Pferd in Bewegung arbeiten – und wie es gearbeitet werden muss. In deinem Ausbildungsplan werden Haltungsform, Fütterung, Reitweise, Trainingsmethode und Zielsetzung definiert, die zu dir und deinem Pferd passen.

- Jungen Pferden Zeit geben. Unter dem Sattel muss das Pferd lernen, sein Gleichgewicht neu zu finden und seinen Körper zu nutzen. „Wie lang der Lernprozess dauert, ist individuell. Das Pferd selbst gibt es vor“, sagt Stefan Stammer. Besonders bei Wachstumsschüben oder wenn das Pferd noch überbaut ist, muss das Training angepasst werden.

- Bewegungsfreude erhalten. „Schenke deinem Pferd und dir jeden Tag eine große Dosis Bewegungsfreude. Wenn es mal nicht funktioniert, halte inne und frage dich, wie du den Spaß an der Bewegung wieder herstellen kannst“, so Stammers Tipp für Reiter aller Disziplinen.

- Auf Signale des Pferdes achten. Pferde spüren, wenn eine Bewegung potenziell schädigend ist. Ohrenspiel, Schweifschlagen, Zähneknirschen, Sich-Festmachen, Stützen auf den inneren Zügel: Achte auf Signale, die dein Pferd diesbezüglich aussendet. Ignoriere sie nicht und hinterfrage, was gerade falsch läuft.

- Reitergefühl verbessern. Um deinen Blick und dein Gefühl zu schulen, ist es wichtig, die Grundprinzipien der Biomechanik des Pferdes in der Bewegung verstehen zu lernen. Dies hilft, in neuen Bildern zu denken.

- Hilfe in Anspruch nehmen. Reiten ist das eine, ein Pferd auszubilden oder gar zu korrigieren, das andere. Damit dein Pferd lernt, im Gleichgewicht zu gehen und seinen Körper aktiv zu stabilisieren, brauchst du Unterricht und dein Pferd braucht Beritt von einem erfahrenen Ausbilder.

Physiotherapie & Co.

Physiotherapeutische Maßnahmen sind nur so gut, wie sie funktional zum Typus deines Pferdes, seinem Exterieur, seinen Eigenschaften und seinen Bedürfnissen passen. Vor allem bei mobilisierenden Übungen besteht die Gefahr, dem Pferd Mechanismen wegzunehmen, die es für seine Stabilisation braucht. Auch bei Mobilisationen ist weniger oft mehr.

Wärmeanwendungen und verschiedene Arten von Elektrotherapie sind in den letzten Jahren „en vogue“. Viele Pferde reagieren darauf durchaus positiv. So kann die Vorbereitung auf das Reiten beziehungsweise die Regeneration nach höheren Trainingsintensitäten sinnvoll gefördert werden. Drei Punkte sind wichtig:

- Achte bei den ersten Anwendungen auf die Reaktion deines Pferdes. Entscheide dann, ob du die Maßnahme weiterführst oder nicht.

- Ersetze oder verkürze nie das Aufwärmen oder das Cool-down beim Reiten durch den Einsatz von Geräten. Kein Gerät der Welt kann die aktive Bewegung ersetzen, weder körperlich noch psychisch.

- Bei Krankheiten, Verletzungen oder auch nur einem Verdacht, bleib skeptisch gegenüber den Heilsversprechen jede Art von Therapie-Geräten. Setze sie nur in Absprache mit einem Tierarzt oder ausgebildeten Therapeuten ein. Wenn du Probleme oder Fragen hast, wende dich an einen gut ausgebildeten und erfahrenen Therapeuten.